Erbe dal gusto equilibrato ma deciso, che donano all’assaggio un ventaglio di inconfondibili note che vanno da quelle amaricanti alle agrumate, dalle floreali fino a quelle balsamiche. Sono elisir e amari che non risultano essere passati di moda.

La rinascita degli elisir e amari

Ormai da tempo elisir e amari, piacciono così tanto da non essere più relegati al ruolo di digestivo post pranzo o dopocena. Questo grazie a una sorta di rinascita attribuita a nuovi prodotti che trovano il riscontro di appassionati e conquistano i palati più diffidenti. Semplicemente perché hanno saputo rinnovarsi pur rimanendo fedeli alla tradizione. Come racconta Davide Monorchio, esperto liquorista, grande studioso e spirits manager di Pellegrini Spa.

Se gli amari, seguiti dai nuovi elisir, registrano da anni un trend in continua crescita dei consumi, il merito va alla miscelazione che ha riportato dietro al bancone dei bar i cocktail più classici rivisitati con nuovi sapori. Ma la storia è lunga e per capirne ogni sfaccettatura va assaporata fin degli albori.

La storia di elisir e amari e la loro differenza

L’origine di ciò che oggi chiamiamo amari affonda le sue radici nell’antica Grecia, tra il IV e il V secolo a.C. Ma è nel 1200 che gli studi accademici si arricchiscono di una tradizione che sarà portata avanti dai monaci durante tutto il Medioevo.

«L’amaro che conosciamo è per un consumo voluttuario non ha niente a che vedere con le pozioni medievali. Prima questi elisir, ovvero preparazioni medicamentose la cui base era composta al 90% da una pianta benefica infusa in acqua o in alcol, non nascevano per compiacere i palati. Perfezionati dalla Scuola Medica Salernitana, attraverso lo studio di antichi manoscritti arabi e nuove tecniche di distillazione, arrivano a essere amari, cioè distillati composti da più erbe, quando sono realizzati dalle congregazioni monastiche. Queste segneranno la nascita dei cosiddetti rimedi fitoterapici di abbazia», spiega Davide Monorchio che ha studiato su numerosi testi storici. Per esempio, il primo “best seller” della botanica antica pubblicato per la prima volta in volgare italiano nel 1544 da Pietro Andrea Mattioli.

Le antiche pozioni amare

Queste ricette sono gelosamente custodite dagli erboristi, profondi conoscitori delle piante utilizzate come ingredienti per la farmacopea, ovvero per curare i malanni più disparati. «Nonostante la loro efficacia medicinale non sia mai stata messa in discussione, si è cercato di rendere gli amari più gradevoli al palato. In questo contesto si inseriscono diversi studi che presentano nel dettaglio la loro preparazione», prosegue lo spirits manager.

Per arrivare all’uso edonistico di elisir e amari dobbiamo, tuttavia, aspettare i primi anni dell’800 quando Napoleone Bonaparte, chiude tutti i conventi con un decreto. «I frati che si ritrovano senza una casa e un lavoro si convertono in fini speziali, che nei laboratori delle farmacie dell’epoca cominciano a rendere quei liquidi amari più gradevoli ai palati aggiungendo miele e succhi di frutta, fino allo zucchero di barbabietola. Da quei luoghi, le pozioni amare escono dalla farmacopea per apparire nelle ricette dei cuochi, specialmente quelli di corte. Ecco, è da qui che comincia la storia moderna di quella che diventerà una vera e propria categoria merceologica», continua l’esperto di Pellegrini.

La nascita di Baffotonico e Barba-Turico

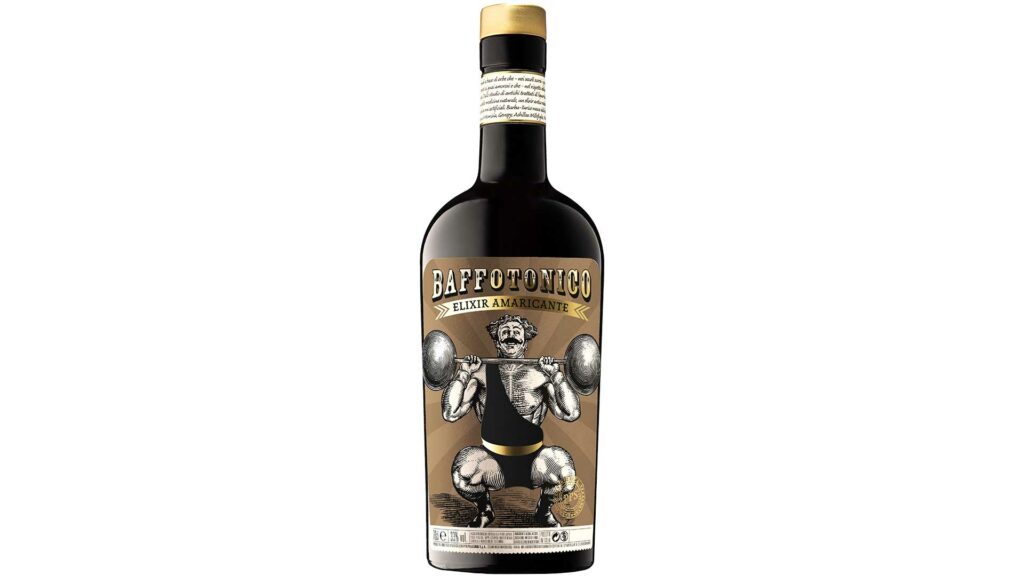

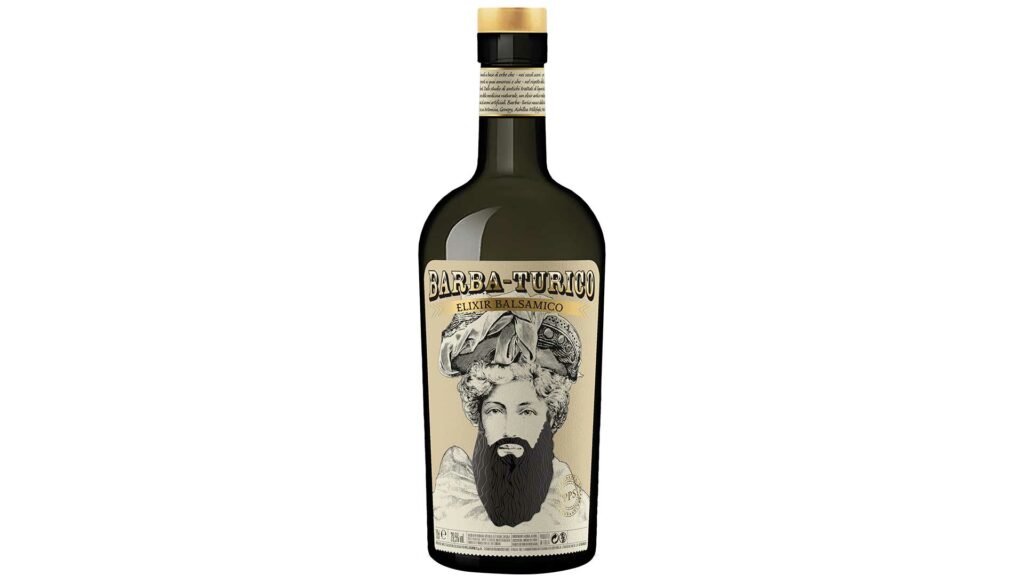

Gli amari cambiano da regione a regione, mantenendo così vive tradizioni secolari. A questa lunga ed interessante storia si ispirano Baffotonico, dal tipico sapore amaricante, e Barba-Turico, dal gusto balsamico, entrambi parte della linea Pellegrini Private Stock. Due prodotti versatili da degustare neat quanto miscelati nei cocktail.

«Tutti e due rispettano le antiche logiche manufatturiere liquoristiche del 1800, ma bilanciano quel 90% della botanica principale dell’elisir, l’assenzio, con altre note. Per il Barba-Turico ho scelto l’achillea millefoglie, la menta piperita, la camomilla facendole macerare lentamente insieme ad altre erbe, spezie e radici alpine, ossia tipiche delle montagne italiane. Per il Baffotonico, che addirittura contiene cinque volte la consueta quantità di artemisia, la lenta macerazione a freddo comprende una selezione di 26 elementi tra bacche, radici e fiori», dice l’esperto di Pellegrini che ha messo a punto i due prodotti dopo anni di studio, rendendoli di alta qualità riducendo l’uso di zucchero e non utilizzando aromi di sintesi.

La peculiarità di questi due elisir sta di fatto nella ricerca e nella conservazione della tradizione liquoristica italiana. «Per Baffotonico e Barba-Turico ho rispettato anche altre tradizioni, come l’uso nella cabala alchimica del numero 26 che era considerato la cifra perfetta per raggiungere l’equilibrio dell’elisir di lunga vita e che io ho riportato nei mélange di entrambi i prodotti di Pellegrini», conclude lo studioso liquorista.

Una cura nei dettagli storici che si legge anche nella scelta del packaging. Entrambe le etichette Baffotonico e Barba-Turico richiamano le grafiche che risalgono agli albori dell’industria liquoristica, ma con un tocco moderno. Su ogni etichetta c’è un patch adesivo che invita a scoprire cosa si nasconde dietro al disegno di queste due chicche che fondono il passato con l’oggi, attraverso gocce di puro piacere (amaro).

Immagini courtesy Pellegrini S.p.A.